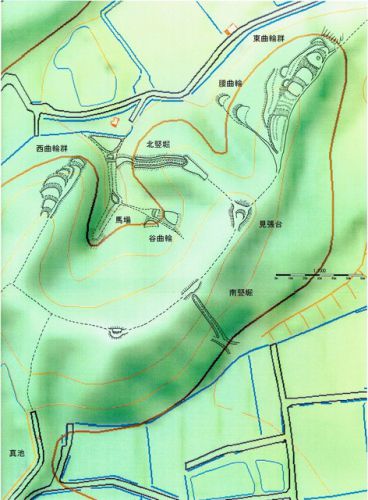

大阿坂城(仮称)の詳細

日本山城遺産 伝えて残して歴史を繋げる 三重を中心に徹底訪城 時々ノーマルカーダート 最後にセルフコラボレーション

| 記事タイトル | 大阿坂城(仮称) |

|---|---|

| 概要 |

|

| リンク | 『大阿坂城(仮称)』の続きを読む |

| サイト名 | 日本山城遺産 伝えて残して歴史を繋げる 三重を中心に徹底訪城 時々ノーマルカーダート 最後にセルフコラボレーション |

| タグ | 城 松阪の城 |

| 投稿日時 | 2018-06-04 02:20:05 |

- 【絵図を見ながらまちあるき 】 https://t.co/kIp5ah98wF 「古地図を見ながら町歩き」の様子がUPされております\(^o^)/案内人は当館の学芸員です♪ぜひご覧ください★ ( 2022-09-26 19:51:00 Twitter )

- 【絵図を見ながらまちあるき 】 https://t.co/kIp5agS5uF 「古地図を見ながら町歩き」の様子がUPされております\(^o^)/案内人は当館の学芸員です♪ぜひご覧ください★ ( 2022-09-26 15:31:00 Twitter )

- 【絵図を見ながらまちあるき 】 https://t.co/kIp5ah98wF 「古地図を見ながら町歩き」の様子がUPされております\(^o^)/案内人は当館の学芸員です♪ぜひご覧ください★ ( 2022-09-26 06:31:00 Twitter )

- <打込み接・布積み(関八州)> 江戸城、小田原城、佐貫城 ( 2022-09-26 01:00:04 シロスキーのお城紀行 )

- 久野城(遠江国)〜二の丸跡〜 ( 2022-09-26 00:40:05 城を観る )

- 【絵図を見ながらまちあるき 】 https://t.co/kIp5agS5uF 「古地図を見ながら町歩き」の様子がUPされております\(^o^)/案内人は当館の学芸員です♪ぜひご覧ください★ ( 2022-09-25 16:51:00 Twitter )

- 【再入荷】 欠品中だった、城ラマ高天神城が再入荷致しました。 明日はお城のテレビ番組があるみたいなので、念のため在庫積んでおきました笑 ま、こういうのは期待すると来ないもんなんですけどね(o^^o) ご注文はこちらから… https://t.co/sSHm36r6RV ( 2022-09-25 16:05:00 Twitter )

- 中城城 日本100名城 沖縄 路線バスで行く世界遺産5城 5-4 ( 2022-09-25 14:40:05 hachiの日本100名城 続日本100名城 お得な切符で行く 鉄道・バスの旅 )

- 【城選+】[愛知県 豊田市の城]〜5選〜 ( 2022-09-25 14:20:04 城を観る )

- 【絵図を見ながらまちあるき 】 https://t.co/kIp5ah98wF 「古地図を見ながら町歩き」の様子がUPされております\(^o^)/案内人は当館の学芸員です♪ぜひご覧ください★ ( 2022-09-25 12:31:00 Twitter )